2021年5月24日

障害者支援施設 第一博愛

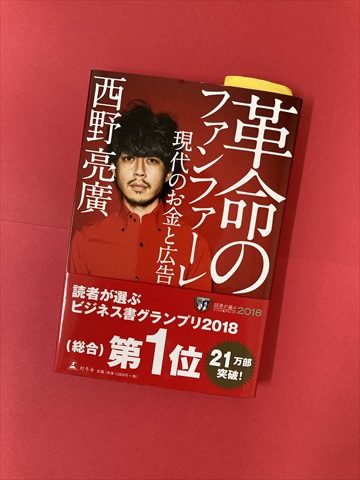

Revolution&『えんとつ町のプペル』【第一博愛】

シネコンが営業していた頃なのでけっこう前ですが、映画は本に影響されて観た気が…

賛否両論、アンチも多いタイプだけれど、わかりやすい説明力に惹かれるのと言葉やロジックが結構、突き刺さる。

・意思決定の舵は「脳」ではなく「環境」が握っている。

・行動することに、勇気は必要ない。一歩踏み出すために必要なのは、ポジティブシンキングではなく、ロジカルシンキングだ。

・今、あなたが行動できていない理由は、あなたが情報収集をサボっているせいだ。

ピュアな方には、おすすめ⁉

「野球界に革命を起こしてみないか」

今は亡きノムさんこと野村監督(当時、南海ホークス)のこの言葉で、先発完投に固執していた元阪神タイガースのエース江夏豊がリリーフへの転向を決意し、日本のプロ野球に「先発・中継ぎ・抑え」という分業制を定着させるきっかけとなる。のちに広島カープへ移籍後、日本シリーズ・対近鉄第7戦におけるあの「江夏の21球」が生まれる。

※昭和の野球好きオッサン向け情報のため、意味不明または興味のない方は、飛ばして下さい。

様々なスタッフとのかかわりの中で、笑顔になってもらえた場面が、100人近くおられる利用者さんひとり一日3回あれば一月で約1万回!

でも、たった1回のケガを伴う事故で、現場のスタッフは悩み、改善策の創意工夫に限界を感じる時は、グループやチームとして途方に暮れる。

もちろん、あきらめて現状維持というわけにはいかないことも、スタッフは分かっている。

1万回の場面は、いちいちアナウンスされないが、1回の大きな事故や問題は、様々な形でクローズアップされ影を落とす。

「必要な支援を行う場面だけでなく、利用者さんと関わりにいく(人と接する)。同じポジションから動かないのではなく、いつも利用者間をウロウロしながら様子観察をしたり、時にはそばに行って関心を寄せる。そのような姿勢があまり身に付いていない支援員が、今までの見守りの意識や概念を変えるだけで(これだけでも、小さな意識革命と言えるのでは?)、利用者さんに対する ①衛生面や健康面を含む様々な気付き ②ひとりで困っている場面に遭遇しサポート ③利用者さん同士のトラブル仲裁 などに直面する機会が圧倒的に増えるため、たまたまリスク回避や事故防止ができたケースも、結果として多くなるはず」といった話を、K事務長とこれまで何度も、そしてこの前も熱く語り合いながら、その大切さを伝えてくれるリーダー的人材の育成に頭を悩ませている。

レボリューションどころかイノベーションさえも起こせず、もがいているのかもしれない。

ただ、負け惜しみではなく、すべて自分たちの時に劇的に変われるとは思っていない。

近い将来、結果が出ることを信じて取り組んでいる愚直なアプローチには、理解し共感し発信および行動してくれているスタッフとともに胸を張りたい。

未来の変革につながると信じて行っているから

#革命のファンファーレは鳴ったばかりだ!

#Rome was not built in a day.

#キングコング

2021年5月12日

障害者支援施設 第一博愛

今年のENGEI《園芸!!!》グランドスラム【第一博愛】

フジTVが誇る、名だたる人気芸人たちに「今1番出たい番組」と言わしめる日本一豪華なネタ番組… ではなく

今年も引き続きグラウンドで行っている、園芸活動の様子です。

ひまわり 、風船カズラ

、風船カズラ 、朝顔

、朝顔 、千成ひょうたん

、千成ひょうたん 、トマト4種類

、トマト4種類

去年はコロナの影響で、ベランダからグラウンドへ活動場所を移し、今までの3倍の量でしたが、今年はその倍!!

私事ですが土と石の買い出しで腰がいかれるかと思いましたw

利用者さんも今までの6倍水やりをしてくださるので朝から良い運動に

もう芽がチラホラ出てきているので、利用者さんも大喜びで参加して下さり、トマトが食べられる日が来るのをワクワクしながら大切に育ててくれています。

第二博愛から頂いた玄関の紫陽花も、去年同様、元気に育ってくれています。

第二博愛から頂いた玄関の紫陽花も、去年同様、元気に育ってくれています。

外出等出来ない分、利用者さんに少しでも楽しんでもらえることを考えながら、コロナ終息の日が早く訪れるよう願いつつ、施設内でも退屈しないような活動を考え、取り組んでいきたいと思っています。

コロナに負けるな!!

2021年3月27日

障害者支援施設 第一博愛

Evidence-Based Practice【第一博愛】

「科学的・論理的根拠に基づく実践(介護・支援)」をEBPと言うそうです。(なぜか、横文字はカッコいい⁉)

最近、山愛施設長も理解してもらうのに苦労しているというような話になった時、飯田大輔さん(現、社会福祉法人 福祉楽団理事長)の『科学的な視点とは、一つひとつの介護行為に生理学などの根拠をもって臨むということ』という言葉が、また思い浮かびました。

私も推奨し続けていますが、当施設においても「一人ひとりに向き合う現場の支援員の実践」と「エビデンスを追求する研究の視点」には、まだまだ著しい乖離があります。

リハビリ(つながり訪問看護ステーション)に取り組むSさん

ある日のミーティングの一場面 ※理由と説明がGood job!だったので、記憶にも残っているし記録に残していた。

|

終礼時「食事中、利用者Aさんから話しかけられることを嫌がっている、利用者Bさん」について問題提起される。

食堂の座席変更が検討され、まずは、ケース担当T支援員が、その利用者Aさんの言動が気になりにくい移動先の座席候補をいくつか提示する。

その際、S支援員が、利用者Bさん⇆Cさんの座席交替を提案した際の理由(根拠)と説明

<利用者Cさんの座席に移動する利用者Bさんのメリット>

・仲のいい利用者さんの隣になることで会話等が弾み、利用者Aさんへの意識が薄れると考えられる。

<利用者Bさんの座席に移動する利用者Cさんのメリット>

・現在、Cさんの席は3人掛けの中央なので、両側に間違って座った際、利用者さんからきつく注意されたり、嫌がれたりすることがある。その点移動先は2人掛けの片方であるため、少しは間違えにくくなり、注意されることも減ると考えられる。

|

まさしく、具体的な根拠に基づき支援内容を決定する。

そして、統一した支援(実践)→ 観察 → 記録 → 評価し、中止・変更の必要性やもっと違う効果的な支援内容を考える

といったサイクルまで構築し実践していれば、パーフェクト!

言っておきますが、その支援の工夫(座席変更)が成功したかどうかは問題ではありません。

もちろん経験からも、上手くいかないことが多いのですが、日頃の観察力(様子の記録)や専門知識を生かした根拠に基づいて仮説を立て、議論したかどうか? が大事なのです。

そのようなプロセスを経て決定した支援を、全てのスタッフが同じレベルで統一し実践することは「科学的介護・支援」と言えるのではないでしょうか。

リハビリ(つながり訪問看護ステーション)に取り組むMさんご兄弟

個人の感覚主義が優先されがちな、旧態依然とした社会福祉の枠に止まらず

『現場の支援員は、より客観的に研究者の目や福祉理論のトレンドを意識して』

『研究者は、より現場の事情や背景を理解して』と相互の視点を持ちながら、取り組んでいければ…

2021年3月6日

障害者支援施設 第一博愛

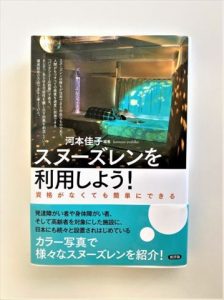

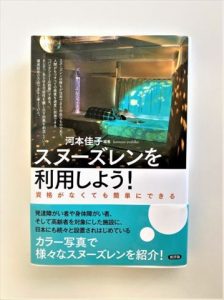

スヌーズレン【第一博愛】

日本スヌーズレン協会HPの文章を一部引用し、まずは言葉の説明を

スヌーズレンは、オランダで1970年代に始められた障がいを持つ人との関わり合い(relationship)の理念です。

どんなに障害が重い人たちでも楽しめるように、光、音、におい、振動、温度、触覚の素材、こんなものを組み合わせた感覚を重視した部屋が生まれました。

スヌーズレンは、治療法でも、教育法でもありません。

パートナーは、治療効果や発達支援を一方的に求めることはせず、障がいを持つ人のオープンゴールな楽しみ方をありのままに受け入れ、一緒に楽しみます。

それは、障がいを持つ人が、自分で選択し、自分のペースで楽しむための、人生の大切な時間なのです。そして共に過ごす人との相互作用により、孤独ではない社会的な存在としての時間なのです。

3F改装工事の際に、完成したスヌーズレン室。

ウォーターベットで横になったりし、光を眺めながらリラックスして過ごす、心を落ち着ける空間です。

腰にバイブクッションを敷いてぐっすり眠るFさん。気持ちいいのか、なかなか起きてくれませんでした。

写真では伝わらないのですが、アロマの香りやイルカの声などの癒しのBGMが流れるのを、五感で体感できる空間です!

国際スヌーズレン協会役員・日本スヌーズレン協会チーフ・スーパーバイザーである小菅秀泰さんを講師に迎え実施した、施設内研修「スヌーズレンの考え方」を受講したり、関連本を読んだりしながら、担当スタッフを中心に試行錯誤で取り組み始めています。

2021年2月19日

障害者支援施設 第一博愛

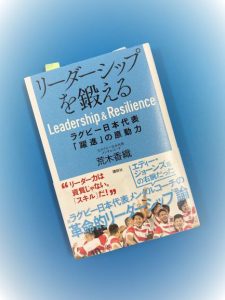

リーダーシップを鍛える Leadership&Resilience【第一博愛】

今もお世話になっている、園田学園女子大学教授の荒木香織さんの本のタイトル

アメリカを代表するスポーツ心理学の権威らのもとで8年間研鑽を積み、その知見でラグビー日本代表をメンタルコーチとして支えた。アジア南太平洋スポーツ心理学会副会長を務める、スポーツ心理学における日本の第一人者。

そもそも、様々な世界における素晴らしいリーダーたちは、どちらかというと「持って生まれた資質」や「育ってきた環境」による影響が大きいと思っていた私にとっても、マインドセットを変えるきっかけとなりました。

「リーダーシップの欠如、リーダー不在」

この言葉を耳にして、当事者意識を持って自身やチームを見つめ直したり「よーし私が!」と思える人が、今のスタッフにどれだけいるでしょうか?

|

Column 1 コミュニケーションの本質は「聞くこと」 ※一部抜粋(原文ママ)

コミュニケーションは、会話やお互いのやりとりだと思っていませんか? もしくは、自分が何かを発信して、相手に理解してもらう。それがコミュニケーションだと思っている人もたくさんいます。しかし本当に重要なのは、どれだけ「聞いているか」です。それは案外難しいものです。

特にリーダーには、自分の思いは伝えるけれど、フォロワーの意見はいらないという人が多いようです。あるいは、状況を把握するためにまずフォロワーから話を聞いていると主張する人もいますが、実際にきちんと話を聞いている人はそれほど多くありません。

自分の先入観や偏った価値観を持たずに、目の前の人が何を言おうとしているのかを素直に聞けるか。組織での立場が上になればなるほど、それは容易ではありません。

一方、昨今では和気あいあいとしたサークルのような、家族のような風通しのよい関係を求めるリーダーも少なくありません。和気あいあいとした愛情のある組織であれば質が高いと思われる節がありますが、メンバー同士ただ仲良くして動かそうと考えるような人は、リーダーシップの本質を理解していないと言わざるを得ません。

|

正論や最新の福祉論をスパルタ式で一方的に伝えていくのか、利用者支援より上っ面の人間関係を優先し、スタッフ同士機嫌を伺いながら仲良きことで収めてしまうのか。

いずれにしても、利用者さんにいい影響を及ぼす可能性があるコミュニケーションとは言えないでしょう。

利用者さんのグループ再編に伴い、来年度の新しいグループリーダーおよび所属スタッフが決まりました。

~新リーダーへ~

サービス管理責任者としっかりコミュニケーションを取りながら、「個人の特性を理解した上での創意工夫な方法や科学的支援」を学びながらリードしてくれることを、期待しています!

~フォローワースタッフへ~

夜勤ペアの相方として、いや支援現場におけるひとりの支援員としてだって構わない。リーダーのポジションでなくても、その言動によっては、フォロワーシップで貢献できるはずです!

年齢や性別、立場や人間関係、一博でのキャリアなどにとらわれず、利用者さんのために、もっとリーダーシップを発揮してみませんか?

「多くの方が、『私はリーダーの器じゃない、上に立つ才能はない』などとおっしゃいます。でも、リーダーシップは素質ではなく、スキルであり、鍛えることができるのです。特別な才能のある人だけが持ち合わせる「資質」ではなく、誰でも伸ばすことができる「技術」なのです」という荒木さんの言葉を信じて…

2021年1月29日

障害者支援施設 第一博愛

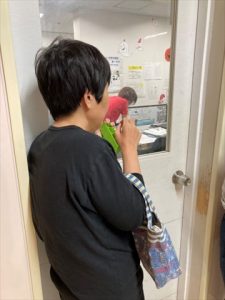

訪問散髪~Women’s~【第一博愛】

新型コロナウイルス感染症対策で、外出も面会も中止となっている生活ですが、散髪を施設内で行ってもらい、少しでも楽しんでいただいている女性編です。

訪問美容サービス「髪や」さんに来園してもらって、もう20年以上になります。

訪問美容サービス「髪や」さんに来園してもらって、もう20年以上になります。

施設スタッフが家庭用のはさみやバリカンで悪戦苦闘し、ヘアスタイルの完成度を競い合っていた頃がなつかしい…

普段は、外部の美容室や理髪店を利用している人たちも訪問散髪を利用するため、通常よりスタッフを増員して対応してもらっています。

「どんな髪型になるかなぁ」

髪型を鏡でチェックしながら、美容師さんとお話し、鼻歌を歌ったりして、散髪の時間を楽しまれていました。

カメラを向けるとちょっと照れた表情で、嬉しそうに髪を切ってもらっています。

本人お気に入りのヘアスタイルにしてもらい、ピース

※大阪府に発令された緊急事態宣言(1/14~2/7)を受け、1/19より再度、訪問散髪の中止を決定いたしました。利用者のみなさん、そして、いつもお世話になっている「髪や」さん、本当に申し訳ありません。一日でも早く再開できるよう、引き続き感染症対策を徹底していきます。

2021年1月8日

障害者支援施設 第一博愛

あけましておめでとうございます【第一博愛】

2020年12月29日

障害者支援施設 第一博愛

障がい者福祉における「医学モデル」と「社会モデル」【第一博愛】

<ある利用者さんのケース> ※枠内はケース記録の抜粋

| 11/ 9 23:50 |

支援室前に来て奇声を発する。居室誘導をすると、支援員に掴みかかり、頬を叩くなどの自傷行為あり。0:05頓服内服。(不穏 になった理由は不明) |

| /10 0:30 |

0:30頃に落ち着く。1:00の巡回時に自ら居室へ戻られる。 |

| 2:00 |

再入眠 |

| 4:55 |

支援室前に来られる。5分程で自室へ戻るが奇声を発する。5:10頃~自室で奇声、自傷あり。時折、静かになるが、5:30頃、支援員室前に来られ、支援員室の中を気にしたり、支援員が中へ入ろうとすると着いてくる様子があった。奇声、興奮、自傷が激しくなる。5:40、頓服内服。6:00頃、落ち着く。(不穏の原因不明) |

| 6:30 |

再入眠 |

| 7:15 |

起床 |

| 8:20 |

朝食後からまた支援員室内を気にする様子が見られる。大きな声で奇声を発して いるが自傷行為はなし。 |

| 9:00 |

奇声・興奮治まらず、頓用1丁服用する。 |

| 9:05 |

支援員室への拘りが激しい為、H支援員とHサビ管の対応で、支援員室に入室してもらうと支援員室内にあった空気入れに拘る様子があった為、回収し3階倉庫内に返却する。その後は、少し落ち着かれるが、時折奇声あり。 |

S(当時F?)サビ管が朝の引継ぎ後、夜勤者に「何か本人が気にしそうな特別なこと」を思い出してもらおうとしたが分からず「必ず、支援員室の中の何かにこだわっているはず」との思いから、9:05の対応を試みてもらったようです。

結果、昨日の22~23時頃に、3F倉庫に保管してある「自転車用の空気入れ」をある利用者さん使用の車椅子に空気を入れるため1Fへ移動し、使用後1F支援員室の外から見える所へ置いてしまっていた。本来ある場所(3F倉庫)と違う場所に置かれていたことが原因で、激しい自傷と職員への他害行為を繰り返していたことが判明する。 👍Good job !

このような10日の朝に3人のスタッフが連携して採った、本人が何にこだわっているのかを見つけ出し、そのことを解消することで、落ち着きを取り戻してもらう支援は「社会モデル」と呼ばれる、問題行動等が社会や周囲の環境、その人への接し方の問題とし、それらの障壁によってストレスを抱え不安定になった・能力を発揮する機会を奪われたとする考え方によるものです。

一方、3回の服薬による対応は「医学モデル」と呼ばれる、こだわり行動等が個人の障がい特性の問題で、治療・訓練によって社会に適応できるよう、本人がハンディキャップを克服し能力の向上を目指すという考え方からくるものです。

もちろん、3回の屯用薬使用は、決められている個別支援の一つであり、間違った支援ではありません。ただ、過去の知的障がいの福祉現場において主流であった「医学モデル」的な考えだけで思考停止し「社会モデル」に基づいた考えを持たなければ、支援の引き出しは増えず、キャリアの浅いスタッフへのアドバイスも期待できないでしょう。

利用者の思いに寄り添って「何が原因で興奮しているのだろう?」とあきらめずに考えようとする前に、つい屯用服薬に頼ってしまいがちな支援員へ

担当していた、躁鬱の激しい精神分裂病をかかえた知的障がいのSさんのことで悩んでいた当時、相談した精神科医のWドクターから「薬物療法には限界があって、都合のいい部分だけを抑制し、他の能力は一切低下させないなんてできないよ。精神薬の力に頼るのも方法の一つだけど、それより今、○○(私のこと)が行っているSさんに様々な形で関わっている対症療法の方が、彼らにとっては必要で尊いことだと思うよ。即効性はなく、結果が出るかどうかもわからないけれど、その人に直接触れ、関わることでしか開けない可能性もたくさんあるはずだから、もっと自信を持って…」と、現在と変わらぬ諭すような口調で勇気づけてもらった。

そして、Sさんのことで、何千時間(もちろん、ほぼ勤務外)も話をし、付き合ってくれた当時の個性派主任からは「この先Sが、大きく変わることは難しいだろう。じゃあ、どうするか?答えは一つや。Sが変わるんではなく、○○(私のこと)が変わるんや!」

「相手のことを思い、悩み、かかわる時間をどれだけ取れているかの大切さ」と「相手に変わってもらおうとするだけでなく、自分の考え方や発想を変えることの重要性」を30年経っても思い出すことがあるとともに、このような言葉をかけてもらえたことに感謝しなければ…

2日間に見られた利用者さんの不穏な様子も、Sサビ管の相手を思う気持ちやリーダーシップがなければ「きっと何かにこだわっていたのでしょう」で終わっていたケースです。

合理的配慮による「社会モデル」的な考えに頭を悩ませれば、利用者の生きづらさを軽減させるヒントが、そこには隠されているかもしれませんね。

2020年12月23日

障害者支援施設 第一博愛

サイレント!?クリスマス会【第一博愛】

2020年12月8日

障害者支援施設 第一博愛

一博のお仕事(空き缶洗い&つぶし)【第一博愛】

一博では、アルミ缶の リサイクル活動を行っています。

リサイクル活動を行っています。

地域の方も協力して集めてもらっているアルミ缶も回収し、ゴム手袋をして水洗いをします。

そして一博の秘密兵器! マシーンかばちゃんで圧縮

名前の由来? いや製造会社による正式名です。

※証拠写真

(施設長がまだ若かりし頃、大阪市に相談した際にレンタルしてもらったものだそうです。知ってるスタッフ、ほとんどいてないんちゃうかなぁ…)

もらったみたいなものなんで、修理代は自腹ですが、傷だらけのボディにレガシーを感じるとともに、今も利用者さんの活動を支えてくれています&ありがとう、かばちゃん)

軽運動を兼ねて、廊下の端から端までウォーキングをしながら行っています。

軽運動を兼ねて、廊下の端から端までウォーキングをしながら行っています。

Oさん「痩せれるかなぁー?」

支援員「1日じゃ痩せれないかなぁ」

Oさん「じゃあ、お仕事いっぱい頑張ります!」

軽運動ですが、ダイエットになるし、お金も稼げちゃうし、リサイクルにも貢献できちゃう、一石三鳥の活動です。

、風船カズラ

、風船カズラ 、千成ひょうたん

、千成ひょうたん 、トマト4種類

、トマト4種類

第二博愛から頂いた玄関の紫陽花も、去年同様、元気に育ってくれています。

第二博愛から頂いた玄関の紫陽花も、去年同様、元気に育ってくれています。

訪問美容

訪問美容

女性支援員は吹奏楽OGで楽器演奏

女性支援員は吹奏楽OGで楽器演奏