朝の引継ぎ時、廊下で座り込んでいた利用者Kさんの自己転倒(録画映像で判明)が報告される。前々日の支援員と手をつないで移動していた際の転倒を含めると連日である。

膝からの転倒が多く、2件とも右膝の皮めくれ程度で済んでいることに少し安堵としているが、3月には転倒時に右手小指を骨折する重傷を負っていることからも心配は絶えない。

かと言って、自分の意思で移動可能なエンパワーメントを失わせる可能性がある支援方法を検討しなければならないほど、歩く力が衰えているわけではなく、スタッフは転倒防止策に頭を悩ませている。

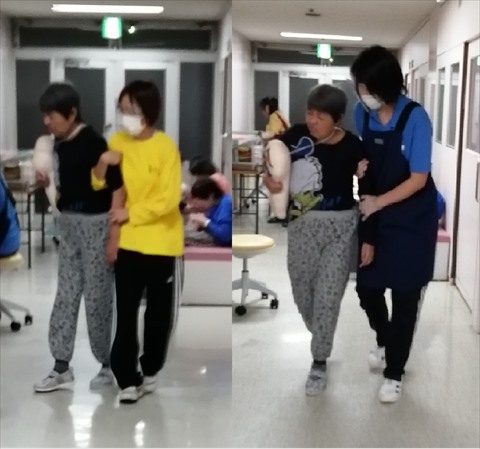

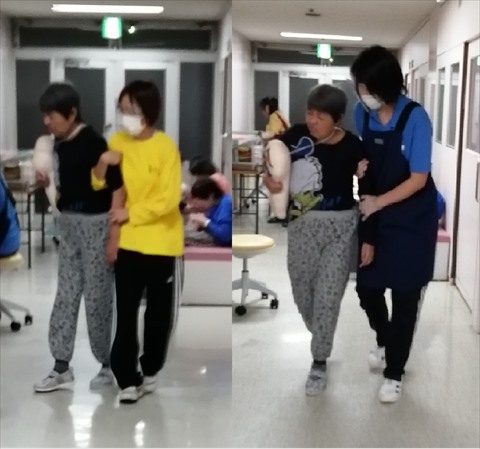

そんな女性スタッフに「サポートを受けながら転倒しているケース」が気になったこともあり、引継ぎ後にいくつかの疑問・質問を投げかけてみた。

手をしっかり握っても、手あせ等で滑りやすいタイプであることや支援者の体格にもよるが、手をつなぐ程度ではバランスを崩した際に支えることが難しいことは、二人とも認識しているようであるが

ただ、本人は密着して支えられるのを嫌がり、怒り出すことも頻繁にあることから

「腕と腕をしっかり絡めるような形でサポートし、時には本人の顔をのぞき込むように会話をし気を引くことで、嫌な思いをさせないような工夫をしながら、移動してもらっています」(D支援員)

「本人の歩行が安定している時は、密着しない程度とし、不安定さを感じる時は、瞬時に支えられるよう脇にしっかり腕を入れる方法でというように、歩く調子によって使い分けています」(J支援員)

目の前で実演しながら話してくれた内容と表情に、チョット感心させられました。

なぜなら、二人の支援方法には「会話で気をそらせる」「常にではなく、歩行の様子を判断しながら」といった、利用者Kさんの特性にも配慮した工夫(付加価値)がプラスされているからです。

すなわち、ただ介助するだけの作業ではなく、専門職(ソーシャルワーカー)としての仕事になっているからです。

例えば髪を切る行為は、単なる作業です。でも理美容師さんの仕事は「自分の思うような髪型にしてもらった」とか「この人にカットしてもらって良かった」と喜んでもらうことや「またお願いしますね」と言ってもらえる関係を作ることが大切で、そこまでやって初めてプロの仕事だと思うのです。

支援をするには「何のためにやるのか」を理解していることはもちろん「相手にとって、どんな方法が一番いいのか」を考えなければいけません。やる前からその答えを自分の中で探しておかないと、ただの作業になってしまいます。

そうなってしまうと、支援者としてのやり甲斐も感じられず、ましてや相手や周囲の感動も生まれないでしょう。

安全性(リスク回避)は、もちろん優先すべきですが、全てにおいて最優先されるという価値観ではなく「本人の気持(居心地)」にも考えを寄せる支援員であって欲しいという点では、二人との会話にそんな想いを感じさせられました。

ただし、いつもどんな場面でも手を抜かず、実践していることが大前提ですが、そこは信じて…

ひとつだけ気になったのは、二人の話に「私は…」の主語が付いていたことですが、そこは、一緒に聞いていたSサビ管「全員ができる方法を検討し引継ぎで周知し、統一した支援として実践できるようにします」

利用者Kさんの過去3年間(H30年11月~R3年10月)の記録では、確認されているだけで計14回の転倒が見られている。 ※病院受診2回(右手小指骨折、左足首捻挫)

支援員が支えたことで衝撃が和らぎ、軽傷で済んだケースもありますが、今後も自己転倒によるケガを少しでも防いでいかなければなりません。

そのためにも、ひとつひとつの支援をオートマチックな単純作業ではなく、プライドを覗かせる専門職の仕事として!

![]()

![]() (考え中…)

(考え中…)![]()

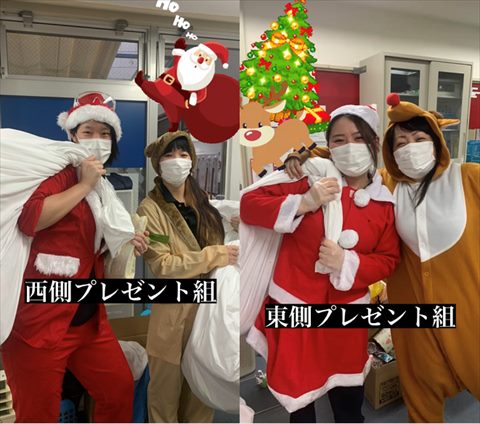

![]() やツリー

やツリー![]() の飾りつけ

の飾りつけ を作りました。

を作りました。![]() で初詣

で初詣![]()

![]() 2月のバレンタインでは、チョコのお菓子

2月のバレンタインでは、チョコのお菓子![]() が出てきたり、

が出てきたり、 3月のひなまつりに合わせ、今はひな人形の制作真っ最中‼

3月のひなまつりに合わせ、今はひな人形の制作真っ最中‼

(キラリッ)

(キラリッ)![]() (なるほど!!)

(なるほど!!)

(わくわく‼)

(わくわく‼)

今年も、残念ながらコロナ禍の影響で、施設内(一博フロア1階)に、手作りの鳥居・賽銭箱・おみくじを用意して、男女別(1月2日:女性、1月3日:男性)の初詣となりました。

今年も、残念ながらコロナ禍の影響で、施設内(一博フロア1階)に、手作りの鳥居・賽銭箱・おみくじを用意して、男女別(1月2日:女性、1月3日:男性)の初詣となりました。

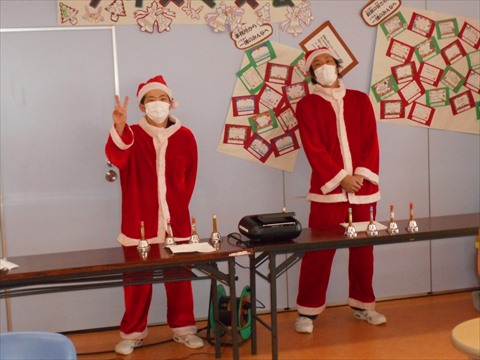

今年もコロナウィルス感染症対策のため『一博まつり』に替えて、男女別利用者・スタッフだけの『お楽しみ会』を室内で開催しました。

今年もコロナウィルス感染症対策のため『一博まつり』に替えて、男女別利用者・スタッフだけの『お楽しみ会』を室内で開催しました。

今年もコロナウィルス感染症対策のため『一博まつり』に替えて、男女別利用者・スタッフだけの『お楽しみ会』を室内で開催しました。

今年もコロナウィルス感染症対策のため『一博まつり』に替えて、男女別利用者・スタッフだけの『お楽しみ会』を室内で開催しました。

「スリラー」から始まり

「スリラー」から始まり 「パタリロ」

「パタリロ」 「ドクタースランプあられちゃん」

「ドクタースランプあられちゃん」 「エビカニクス」の曲に合わせ、ダンスを楽しみました。

「エビカニクス」の曲に合わせ、ダンスを楽しみました。

を嬉しそうに選択されていました。

を嬉しそうに選択されていました。